脱衣室に棚が欲しい。

脱衣室に棚がなくてタオルを脱衣室に置けていない。妻からもかなり文句を言われている。鏡さえも置けていない。

売っている棚でもいいんやけど、「これ良えな」って思えるやつがなかなかないし自分で作ることにした。

おしゃれでスタイリッシュな棚を目標に、壁から棚が生えたようなフローティングシェルフを作ることにした。

フローティングシェルフをDIYで作ってみようかなと思っている人はぜひ読んでみて欲しい。

フローティングシェルフって?

壁から生えたような浮いている棚

なんかオシャレなお店とかでありがちな棚で、棚だけが浮いているように見えるヤツがフローティングシェルフ(正式な名前は知らない)

ふつう壁につける棚だと支えが必要になるので、棚板の下になんかしらの棚受けが必要になるんだけど、棚受けの代わりに金具で直接壁に棚板を固定する。

外から見て棚受けやらビスやらが見えずに棚板だけが浮いているように見えるスタイル。

構造的には「片持ち構造」

棚を壁側の片側で支えるのでいわゆる「片持ち構造」って呼ばれてる。

壁への固定方法は色々あるけど、専用の金具とかはAmazonで探せばいくらでもでてくる。

専用の金具を使って固定するのはブログのネタ的にも面白くないので却下した。

他にはダボで固定したりする方法もあるけど、今回はL字アングルを使って固定する方法でフローティングシェルフを作ってみることにした。

使った材料たち

棚板

使う棚板は「タモ集成材」にした。

集成材だから値段もそこまで高くないし見た目も良い。タモ集成材は落ち着いた色味で馴染みやすいしまぁ失敗にはならない。

僕が住んでいる田舎のホームセンターにはタモ集成材なんておしゃれな物は売っていないので、いつもお世話になっている「マルトクショップ」さんで購入した。

指定どおりのサイズにカットしてくれるし、ネットショップなので家まで届けてくれる。値段もぼちぼちでオススメの木材カット販売ショップだ。というか木材カット販売ショップとしてはマルトクショップさんが一番良いと思う。

以前にマルトクショップさんの記事も書いているのでよかったら読んでほしい。

-

-

マルトクショップで無垢材を買った(買い方と安く買うコツ)

2024/1/27

ホームセンターで売っている材料はだいたいSPF。それか杉。間違いない。 大きなホームセンターならもしかしたらアッシュ集成材とかあるかもしれないけど、僕の住んでいる地方にそんなものはない。 ある程度DI ...

ちなみに注文した棚板のサイズは「幅1000mm×奥行210mm×厚25mm 」とした。

奥行が広ければ広いほど負荷が大きくなるので、奥行はできるだけ短い方が良いと思う。

固定用金具

棚板の固定方法はいろいろあるけど、今回は金具を使って固定しようと思う。

さっきも紹介したようにAmazonとかで探せば専用の金具はいくらでもでてくるけど、専用の金具はまっすぐに穴を開けるのとかが少し難しそうなので使わないことにした。

今回使ったのはコーナンで買った和気産業の「ステン中厚アングル」だ。

ちなみにアマゾンでも売っている。

べつにL字アングルならこれじゃなくても良いんだけど、コーナンでいろいろ見たところ和気産業のL字アングルが使いやすそうだった。

まず高さのサイズが19mmなのが良い。今回はL字アングルを棚板の中に隠すことになるので、棚板の厚さより大きいサイズのアングルは使えないからこの19mmというサイズが絶妙だ。

あとは表面も裏面も皿取り形状になっていてビスの頭を隠すことができる。両面が皿取り形状になっているL字アングルはあんまりなくって、和気産業のがベストだと思った。

僕は幅200mmのアングルを使ったけど、壁が石膏ボードで下地(間柱)に打つ必要がある場合は30mmのものとかを使う必要がある。間柱の幅が45mmぐらいだと思うから。

値段がちょっと高めなのがデメリットだけど、値段以外は完璧だ。

作り方と手順

下地探し

今回設置した壁は石膏ボードの下全面に下地用の合板が貼られていたので、下地探しをする必要がなかったけど、ほとんどの場合は石膏ボードのみなので石膏ボードの下にある下地(間柱)を探す必要がある。

間違っても石膏ボードのみの場所にビスを打ってはいけない。スポッと抜けるのですぐに後悔する。

んでどうやって下地を探すかって話なんやけど、下地センサーとかを使って探すことになる。

僕は以前にホスクリーンを設置した時に購入していたのでそれを使った。いろいろと使うことがあるので持っておくと便利。

商品名が少しふざけている気もするけど、信頼のシンワ製だ。

実際の下地探しの方法は、ホスクリーン設置の記事で説明しているのでぜひとも見て欲しい。見てください。お願いします。

-

-

脱衣所にホスクリーンを取り付けてみた【取り付け方】

2024/11/1

新築した家の洗濯物は室内で干すことにした。 外に干すと花粉やらいろいろあるし、洗濯物を洗濯機から外まで運ぶのがめんどくさいしね。 洗濯機の置いてある脱衣所に洗濯物を干すことにしたので、脱衣所は少し大き ...

下地(間柱)の場所がわかればそこにL字アングルを固定することになるので、フローティングシェルフを取り付けたい場所とかはちゃんと測ってメモする。

棚受けの加工

次はメインの楽しい棚受けの加工だ。やっぱり木を加工する時が一番DIYやってる感があって好き。

サイズについてはマルトクショップさんでカットしてくれているのでしなくていいので、行う加工はL字アングルを棚板に納めるための加工だ。

この加工にはトリマーを使った。大掛かりな加工じゃないので手ノミだけでもいけると思うけど、正確な加工をするためにトリマーを使った。

あぁでも幅30mmのL字アングルを使うなら手ノミで十分な気もするなぁ。

ちなみに僕が使っているトリマーはハイコーキのトリマー。使いやすくてお気に入り。

トリマーは少し本格的なDIYをしだすとめっちゃ使う。あらゆる場面で活躍するので持っておいて損はない。まじでめっちゃ使う。

(ハイコーキ)36VトリマーM3608DA - amazon

-

-

トリマーの選び方(おすすめのトリマーの紹介と特徴)

2025/9/15

インパクトドライバー、丸ノコ、サンダーを買ったら、そろそろ次に欲しくなってくるのがトリマーじゃなかろうか。 トリマーといったら溝を掘るぐらいのイメージしかなくて、あまり出番がないと思っているかもしれな ...

トリマーがあるとDIYのランクが数段アップするので本格的にDIYをするなら絶対あった方が良い。

どんな加工をするかというと、L字アングルを棚板の中に隠したいわけで、このL字アングルの厚さは2mmだ。なので棚受けから2mmの厚さ分を削ってアングルを棚受けの中に隠したい。

何も加工をしないとこうなってるのを

こう納まるようにしたい。

トリマーを使って同じ加工を何回かするのでまずは型を作る。

型があればまったく同じ加工を何回でもすることができる。まさにリアルコピペ。

型は作業部屋に余っていたMDF合板で作ることにした。

まずアングルを当てて、アングルの形に鉛筆でマーキングをした。

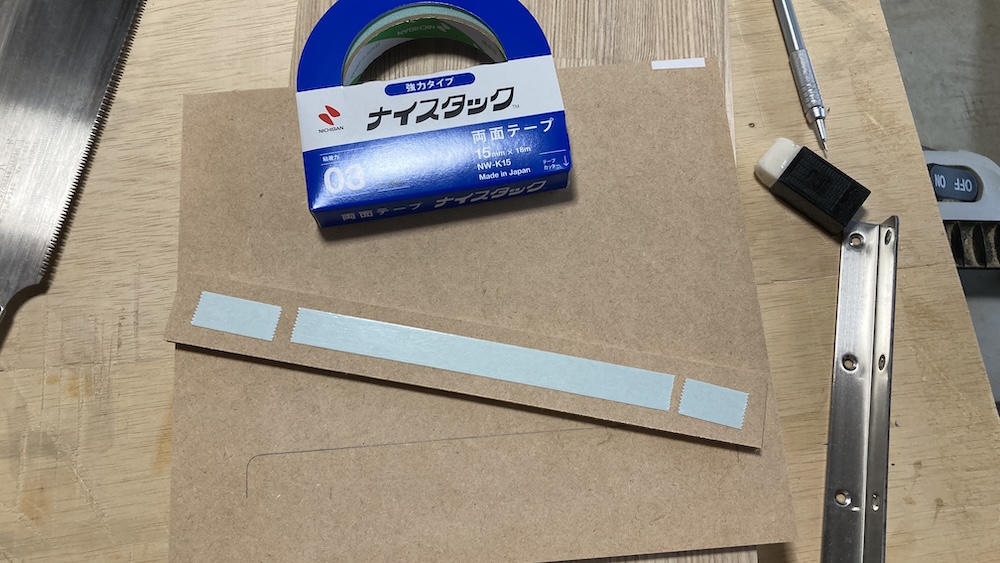

次にMDFの端材を使って、先ほどマーキングした線に合わせて両面テープで端材を貼る。両面テープはナイスタックの強力タイプを使った。

マーキングした線より少し(1mm)ぐらい外側に端材を貼った。この方が棚受けを設置する時に多少の誤差を吸収することができる。特に横幅については少し余裕を持った方が良いと思う。

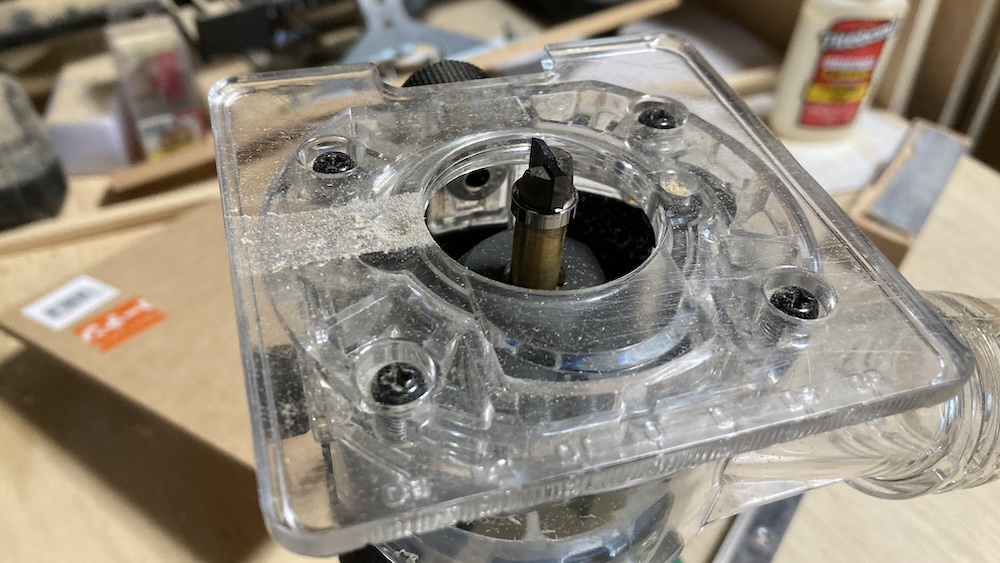

次はトリマーの出番だ。トリマーにベアリング付きのストレートビットを取り付ける。

僕は大日商のベアリング付きストレートビットを使っている。

型を作るぐらいなら安いビットでも全然問題ないけど、大日商のビットは高いけどまじでめちゃくちゃキレる。一度奮発して買ってからはめちゃくちゃ愛用している。大好き。

(大日商)ベアリング付きストレートビット6×10 - amazon

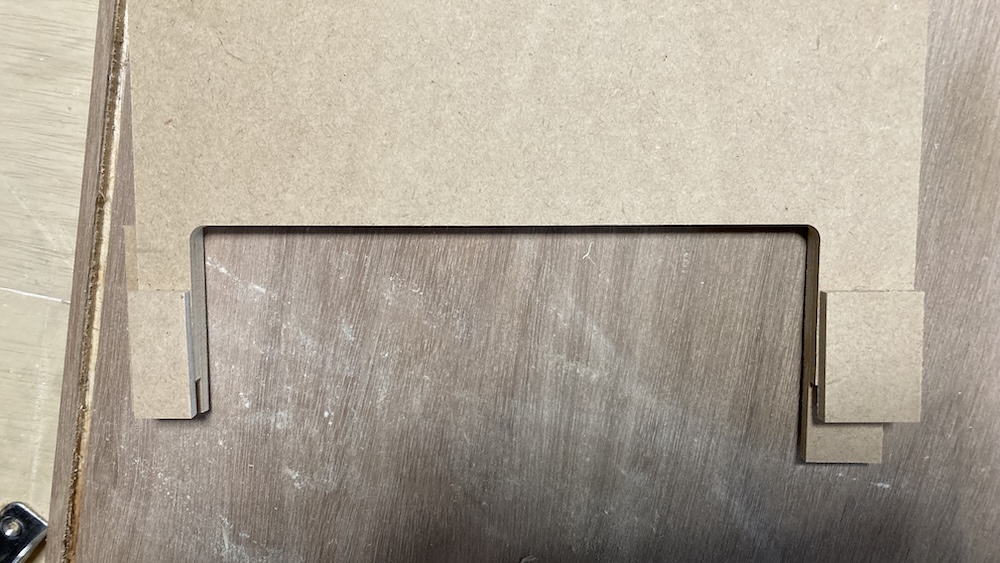

先ほど貼った端材にビットのベアリングを合わせてトリマーで切り取ると、アングルの形の型ができる。

加工位置を固定するストッパーの役割になる端材を型の裏側に貼る。

アングルは高さ19mmで厚さ2mm、余裕として1mmを見て、型の上端から22mmの位置の裏面にストッパーを両面テープで貼った。

すっごく雑な型だけど、最終的にこんな形の型になった。

この型があればトリマーを使ってアングルの形に切り欠くことができる。

この型を実際に使うときは、加工したい棚板にこんな感じでセットする。

ベアリング付きストレートビットで型に沿ってトリマーを走らせると、型に沿った形で削ることができる。削る深さは2mmになるように事前にビットの出具合を調整している。

本番の前にいらない端材などを使って試し削りをするのが一番間違いない。

次は木端部分を削るので棚板を立てて型をセットする。木端部分に型をセットしてトリマーを走らせるのは難しいので、同じ高さの木材をサポーターとして使って型をセットする。

木端部分も同じように型を使ってベアリング付きストレートビットで削ると、L字アングルがちょうど収まるようになる。

試しにL字アングルを嵌めてみるとちゃんと収まった。

この後の設置時に多少の誤差は吸収できるように、L字アングルの大きさより少し大きめに型を作っていたので、左右1~2mmずつぐらい余裕がある状態でキレイに収まった。

この作業を必要な分を繰り返せば棚受けの加工は終わり。

今回は3箇所にL字アングルを設置するようにした。

棚板の仕上げ

最後に棚板を仕上げる。

まず板の端が直角になっているのでカンナを使って面取りをする。

基本的に板をそのままの直角で使うことはあんまりなくって、こういう棚板とかは基本的に面取りしている。

角が立っていると危ないし、なんといっても面取りした方がかっこいい。

棚板の表面を滑らかにするために軽くサンダーをかけた。

ランダムサンダーならすぐに終わるので基本的には仕上げの段階でサンダーをかけるようにしている。どれぐらいまで細かい番手で丁寧にサンダーをかけるかはそのときの感じで決める。

今回はただの棚板なので軽くサンダーをかけるだけにした。

僕はハイコーキのランダムサンダーを使っている。使っているインパクトドライバーもハイコーキでバッテリー共有できるし大活躍している。

(ハイコーキ)18VランダムサンダーSV1813DA - amazon

-

-

電動サンダーの選び方とおすすめ【ランダムサンダーがおすすめ】

2023/11/24

DIYを始めてけっこう早い段階で欲しくなってくる電動工具の一つに電動サンダーがある。 ぶっちゃけサンダーだけで何か特別な新しい加工ができるわけではないし、自分で作れるモノの種類が増えるわけではない。 ...

まぁ今回のような集成材にヤスリをかけるだけならランダムサンダーじゃなくて、手作業でヤスリがけしてもそんなに時間はかからないし全然いいと思う。集成材自体表面はけっこうキレイだし手作業でも十分な気はする。

ここまできたらつぎは棚板の塗装をする。

今回も定番のオイルフィニッシュとした。

いつも使っているリボスのアルドボスを使ってオイルを塗りこんでいく。

オイルを塗ったあとの濡れ色になるのがたまらないねぇ。カサカサに乾燥したオジサンの心を潤してくれるようですわ。

丁寧にするときは何度か塗ってヤスリをかけて…を繰り返すけど、今回は1度塗りしかしていない。まぁ、設置したあとでもオイルは塗れるし。

…あとで気づいたけど、リボスのオイルを使ったつもりがオスモのオイル(屋外用)を使ってた…。塗ってるときなんか匂いが違うな、と思ってたんだよな。

棚板の設置

棚板も完成したので最後の設置をしたいと思う。なんやかんやここが一番気を使った。

設置の流れとしては、まずL字アングルを壁に固定してから次に壁に固定したL字アングルに棚板を固定する、という流れ。

んでL字アングルを固定する場所をどうやって決めるかなんやけど、定規で測って壁にマーキングしてやってもいいと思うんやけど、あんまり良い方法が思い浮かばなかったので今回はマスキングテープを使ってやってみた。

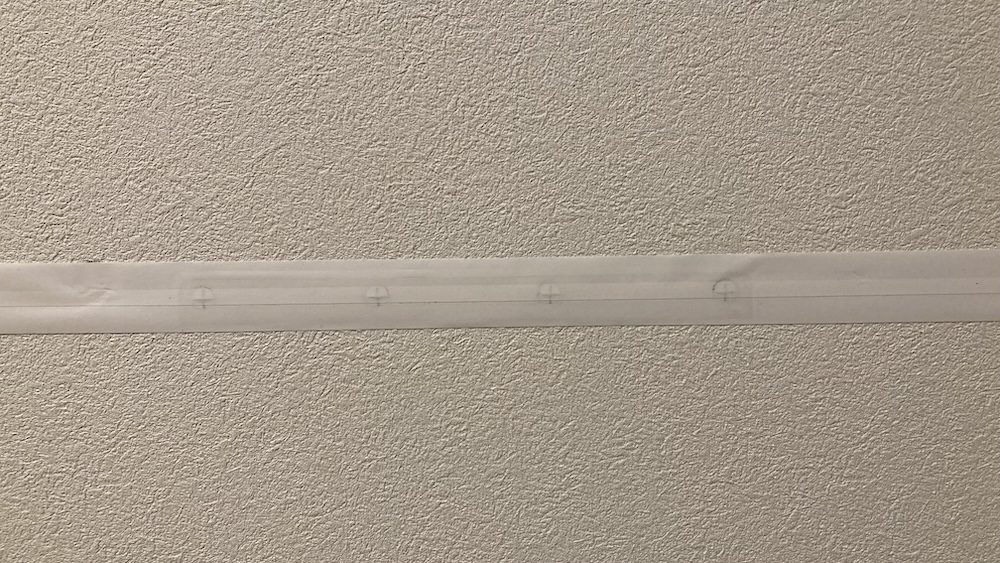

まずは棚板にL字アングルを仮置きしてマスキングテープを棚板の端から端まで貼る。貼ったマスキングテープの上から、L字アングルの穴のところにペンで印をつける。

マスキングテープをゆっくり外して、フローティングシェルフを設置したい壁に外したマスキングテープを貼り付ける。

壁に貼るときにそのままマスキングテープの粘着面側を壁側に貼りつけちゃうと、印をつけた穴の位置が上下反転してしまうので、両面テープを使ってマスキングテープの非粘着面側を壁に貼り付けた。

ペンで印のつけた位置に下穴を開けて、その下穴を目印にしてL字アングルを取り付ける。

あとは壁の印の位置にL字アングルを先に取り付けて、そのL字アングルに棚板をかぶせて、下からビスで固定すればフローティングシェルフの完成となる。

棚板の幅と奥行がけっこうあって1人で板を押さえながら作業するのが難しかったので、クランプでL字アングルと棚板を挟んで固定して作業をした。

下からビスでL字アングルと棚板を固定すれば完成だ。

下から見るとこんな感じになる。

下から覗くとL字アングルががっつり見えるので、今回の方法でフローティングシェルフを設置するなら目線より低い位置に設置することになる。

鏡を置いてみた。

めちゃくちゃ良い感じですわ。

注意点

L字アングルを使ってフローティングシェルフを作ってみたけど、見た目的にはめちゃくちゃ上手くできたと思っている。

棚受けがないだけでシュッとしてめっちゃオシャレに見える。妻からの評判もめっちゃいい。

とりあえず棚板を1枚だけ設置したけど、幅の短いのをあと数枚設置する予定にしている。

マルトクショップで集成材を購入すれば道具もそんなにいらないし、満足感が高いので気になった人はチャレンジしてみて欲しい。楽しいよ。

ただ、目線より下の位置のフローティングシェルフならL字アングルを使った方法で問題ないけど、目線より高い位置に設置する場合は、今回の方法だと下側にアングルががっつり見えるのでおすすめしない。上下反転すれば行けるかもしれないけど。