ある程度、木工DIYをしているとなんかテクいことをやりたくなってくる。

ただビスやらダボで繋ぐだけじゃなくて、指物師とかがやっているようなホゾとかそんなやつ。

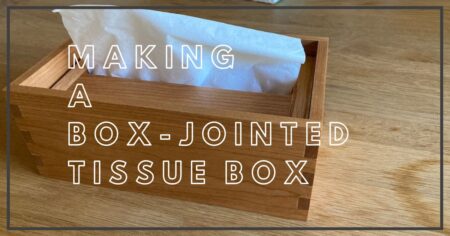

そういう類のなかでも比較的簡単そうでメジャーな継ぎ手(と個人的に思っている)である、あられ組みをしてみたいと思った。ちょうど妻からの依頼でティッシュケースを作ろうと思ってたし。

指物師みたいにノコギリとかノミを使ってあられ組みをするのは、けっこうな技術が欲しいと思うので、治具を作ってトリマーで簡単にあられ組みをすることにした。

けっこう有名な治具でそんなややこしいもんでもないし、あられ組み治具を作ったことを記事にしたいと思う。

あられ組みをしてみたいと思っている人はぜひ治具を作ってみて欲しい。簡単にあられ組みができる。飛ぶぞ。

ちなみにこのあられ組み治具を使って作ったティッシュケースの記事はこっちやで。

-

-

あられ組み治具を使ってルーターでティッシュケースを作った【作り方】

どうでもいい話かもしれんけど、最近は箱ティッシュじゃなくてビニール袋に入っているティッシュを使っている。(少し安いから) ただ使い終わりが近づいてくるとティッシュが出しずらい。袋が軽くてティッシュを引 ...

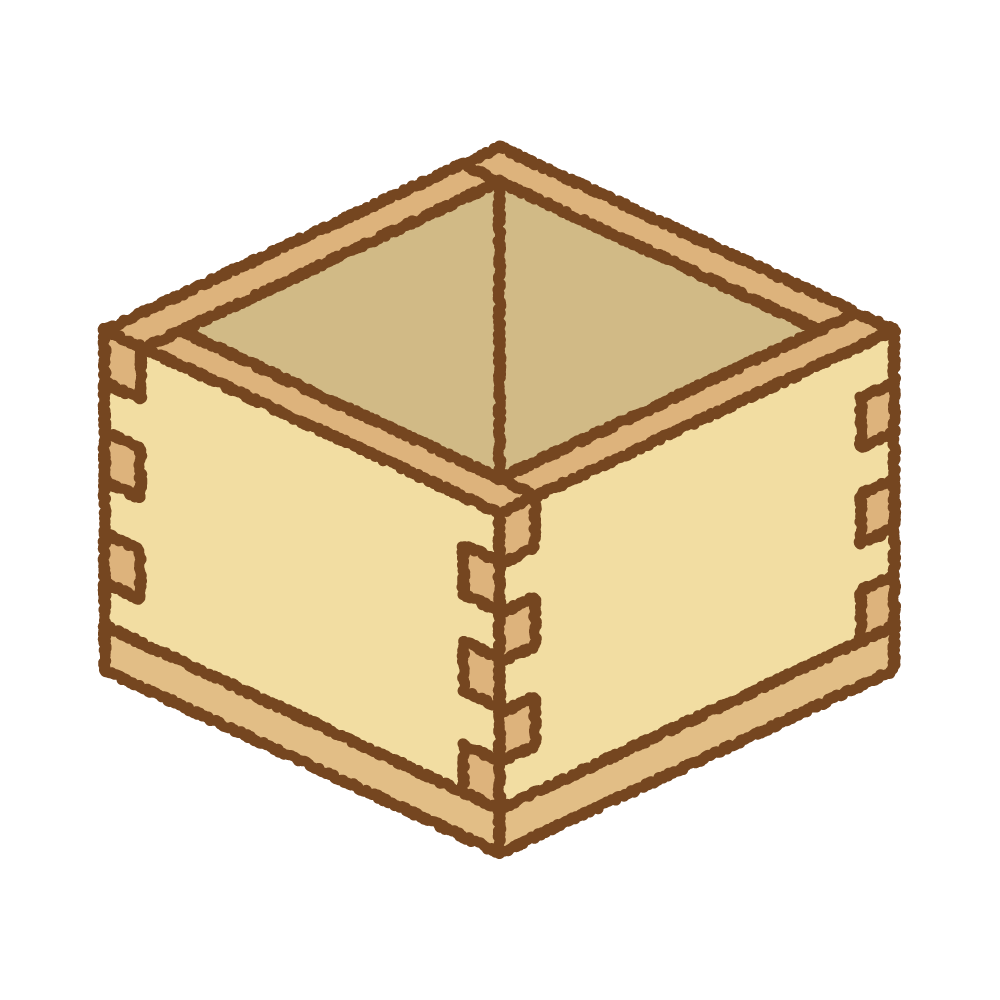

あられ組みとは

このページを読んでいる人にとってあられ組みの説明は必要ないと思うけど、あられ組みってなんぞ?っていうのを軽く説明する。

あられ組みっていうのは、釘とかネジとかを使わずに木材を組み合わせる方法の1つ。

板を互い違いになるように切り欠いて、その切り欠きを合わせて接合する方法。

箱物をつくるときとかによく見るやつで、お酒をいれたりする枡とかあられ組みをしていることが多い気がする。

字で説明するより絵を見た方わかりやすいと思う。

こんな感じで接合されているのがあられ組み。見たことあるね。

たぶんDIYとかしない人から見ると「すごいやん!釘とか使ってへんの?」って言ってもらえるやつやと思う。

あられ組み治具

このあられ組み、普通にやるとしたら正確に墨引いてノコギリで切ってノミで仕上げるって感じの流れになると思うんだけど、時間もかかるしなかなか難しい。

なのでトリマーを使って誰でも簡単にボチボチな精度であられ組みができる治具を作ってみた。

治具は難しい構造じゃないからけっこう簡単に作れるけど、精度には気を遣って時間をかけてできるだけ丁寧に作った。

-

-

トリマーの選び方(おすすめのトリマーの紹介と特徴)

2025/9/15

インパクトドライバー、丸ノコ、サンダーを買ったら、そろそろ次に欲しくなってくるのがトリマーじゃなかろうか。 トリマーといったら溝を掘るぐらいのイメージしかなくて、あまり出番がないと思っているかもしれな ...

(ハイコーキ)コードレストリマー - (amazon) (楽天市場)

材料

あられ組み治具を作るのに使った材料は以下のとおり。コーナンで買った。

- MDF合板(厚さ12mmと5.5mm)

- アルミ平板(厚さ2mm 幅12mm)

材料はこんなもんしか使ってない。

アルミ平板なんやけど、今回のあられ組みのホゾ(切り欠きの部分のこと)1つの幅を12mmにしたかったので、幅12mmのアルミ平板を使った。

自分で作りたいあられ組みのホゾ幅によってアルミ平板の幅は変わることになる。

あられ組み治具の作り方

制作過程

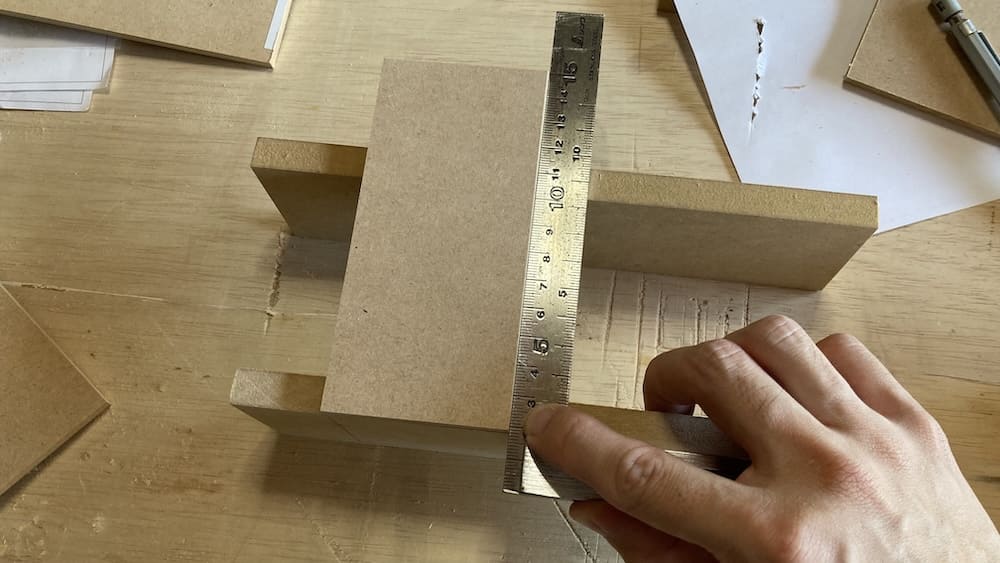

まずMDF合板を切り出す。

板を切り出せたら、12mm厚のMDF合板を土台にし、その上に5.5mm厚のMDF合板を貼る。

このとき直角になるように貼らないといけないので、スコヤを使って直角になるように貼る。

このへんの精度が大事なので慎重に貼っていく。

(シンワ)スコヤ15cm - (amazon) (楽天市場)

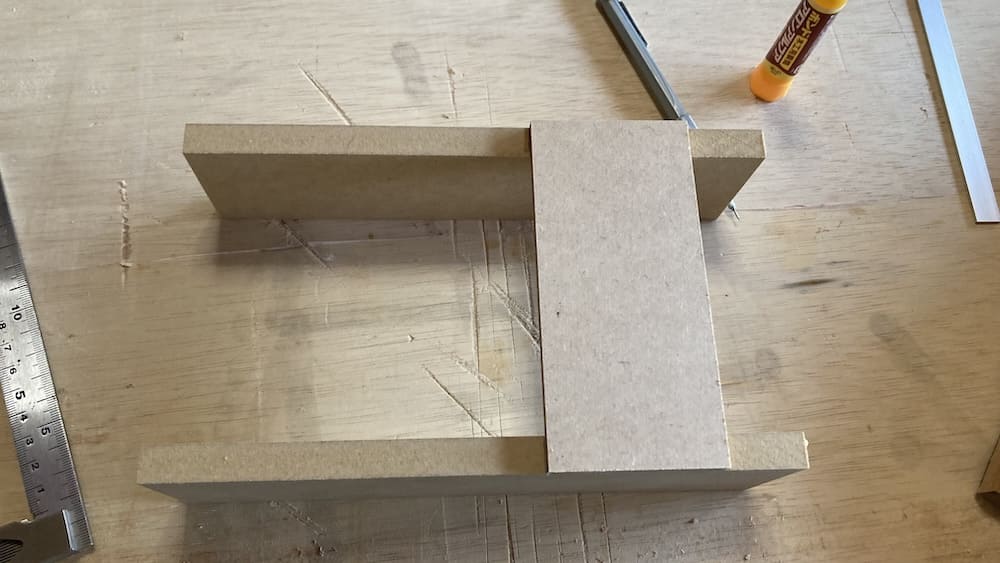

5.5mm厚のMDF合板を1つ貼り終わるとこんな感じになる。写真は左右反対になってるけど。

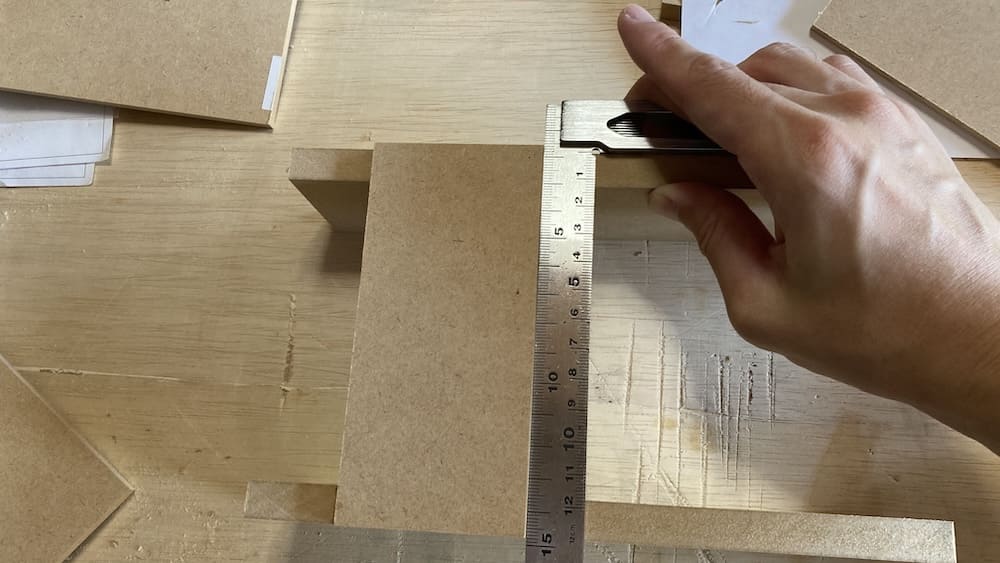

次は12mmの隙間をあけて、もう1枚の5.5mm厚MDF合板を貼る。

ここで12mm幅のアルミ平板が登場する。アルミ平板を間に挟んでもう1枚のMDF合板を貼る。この方法ならちょうど12mmの隙間ができるはずだ。

ここまでできたら裏返して

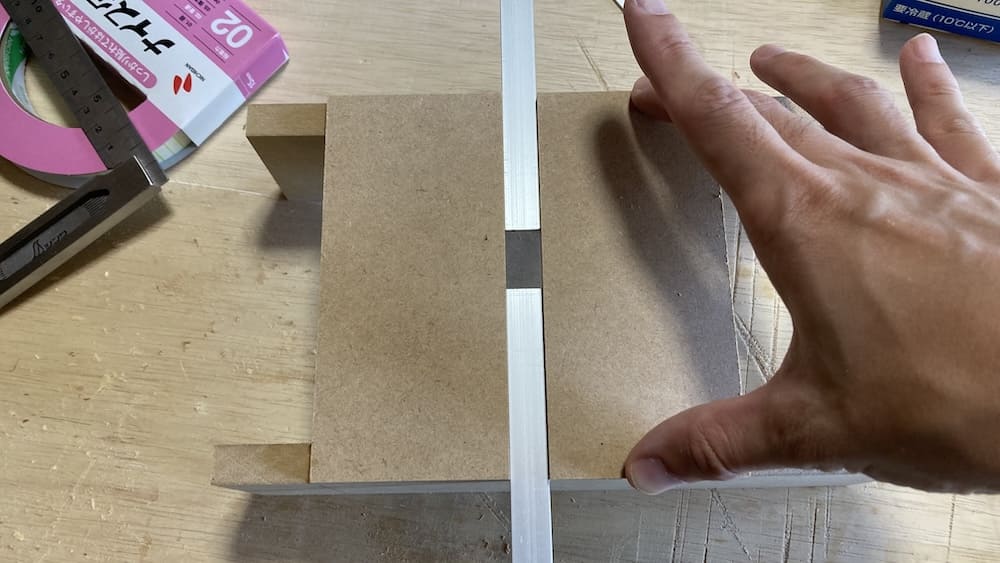

裏面にも12mmの隙間をあけてアルミ平板を貼るんやけど、注意しないといけないのが、ここでもぴったり12mmの間を開けてアルミ平板を貼る必要があることだ。

なのでぴったり12mmの間をあけるために、こんな感じでアルミ平板を間に挟みつつアルミ平板を貼り付けた。

アルミ平板はちょうど良い長さになるように切った。アルミは柔らかいのでけっこう簡単に切れる。

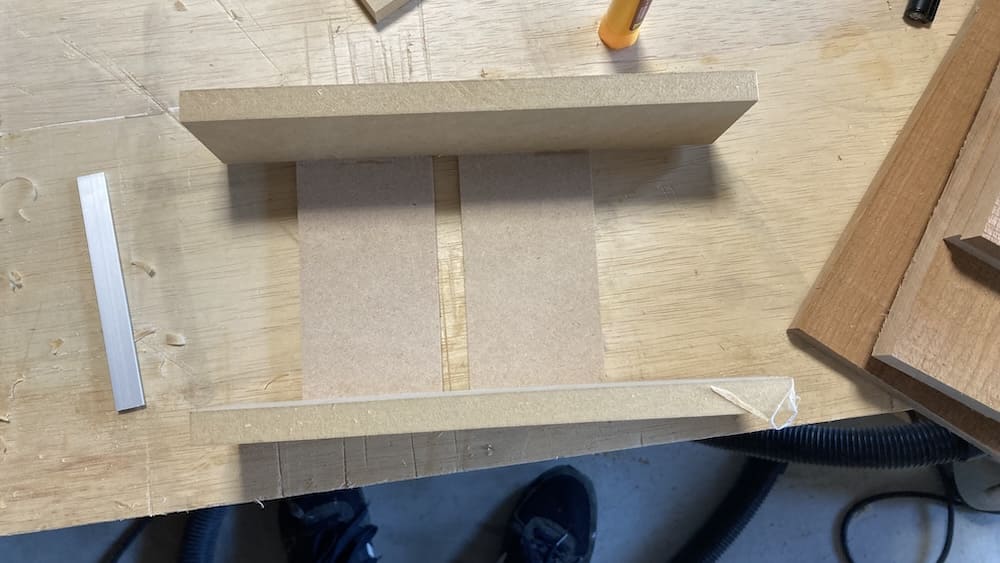

こんな感じで貼ればちょうど12mmの間が空けてにアルミ平板を貼ることができる。

ちなみにアルミ平板の接着にはボンドではなくてアロンアルファを使った。ボンドより素早く固まって正確に貼れそうだから。

(コニシ)アロンアルファ - (amazon) (楽天市場)

裏面にもアルミ平板を貼り終わったらこんな感じになる。

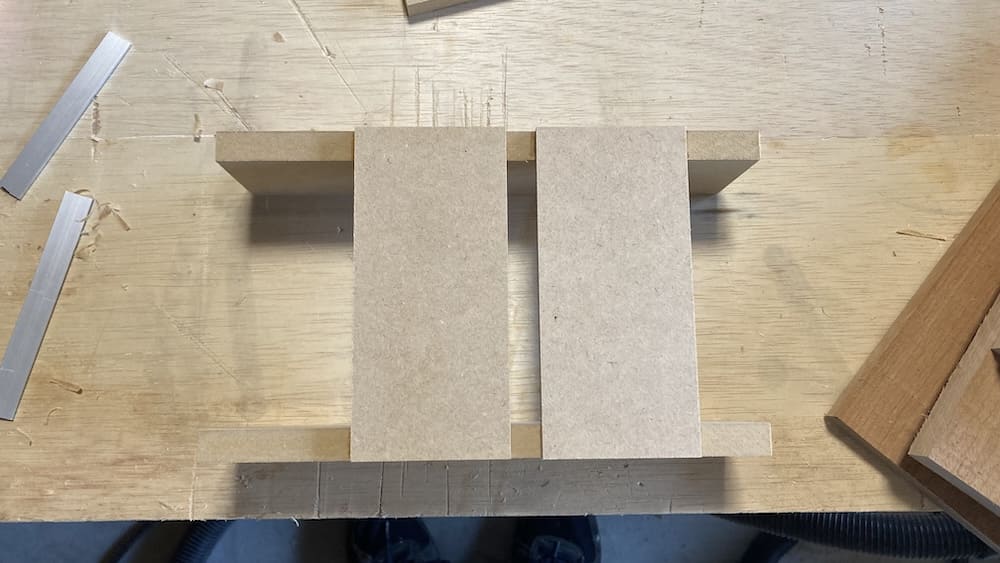

治具の完成

これで治具は完成だ。ちなみに余ったアルミ平板は治具を使うときに必要になるので捨てちゃだめ。

簡単な治具なんだけど、精度良く組み立てる必要があるので直角精度だったり12mmの間隔だったりとかは慎重にやった。

これでトリマーを使ってあられ組みが簡単にできるようになる。

治具の使い方

作った治具に板を固定してトリマーにベアリング付きビットを装着して、治具のガイドに沿ってトリマーを走らせるだけ。

そしたらこんな感じのものができる。

(ハイコーキ)コードレストリマー - (amazon) (楽天市場)

僕が使っているビットは大日商のベアリング付きビット(10mm)だ。まじでめちゃくちゃ切れる。恐ろしく切れる。すき。

(大日商)ベアリング付きストレートビット10mm - (amazon) (楽天市場)

この記事で治具の使い方を説明してもいいんだけど、具体的なあられ組み治具の使い方はティッシュケースを作った時の記事を見てもらえると嬉しい。

こっちの記事でがっつり解説している。

-

-

あられ組み治具を使ってルーターでティッシュケースを作った【作り方】

どうでもいい話かもしれんけど、最近は箱ティッシュじゃなくてビニール袋に入っているティッシュを使っている。(少し安いから) ただ使い終わりが近づいてくるとティッシュが出しずらい。袋が軽くてティッシュを引 ...