どうでもいい話かもしれんけど、最近は箱ティッシュじゃなくてビニール袋に入っているティッシュを使っている。(少し安いから)

ただ使い終わりが近づいてくるとティッシュが出しずらい。袋が軽くてティッシュを引くと袋も一緒に上がってくるから手で抑えないとあかんのよね。

あと妻から

「なんか袋のティッシュおしゃれじゃないからティッシュケースを作れ。」

と依頼があったのでティッシュケースを作ってみた。

その作った過程を紹介したい。

おしゃれになるようデザイン的にあられ組みにしてみたんで、まずはあられ組み治具作りから始めた。

治具を作ったことも記事にするんで、また書けたら読んでほしい。

書けた。

-

-

ルーターで簡単にあられ組みができる治具を作ってみた

ある程度、木工DIYをしているとなんかテクいことをやりたくなってくる。 ただビスやらダボで繋ぐだけじゃなくて、指物師とかがやっているようなホゾとかそんなやつ。 そういう類のなかでも比較的簡単そうでメジ ...

この治具があればトリマーであられ組みが簡単にできる!

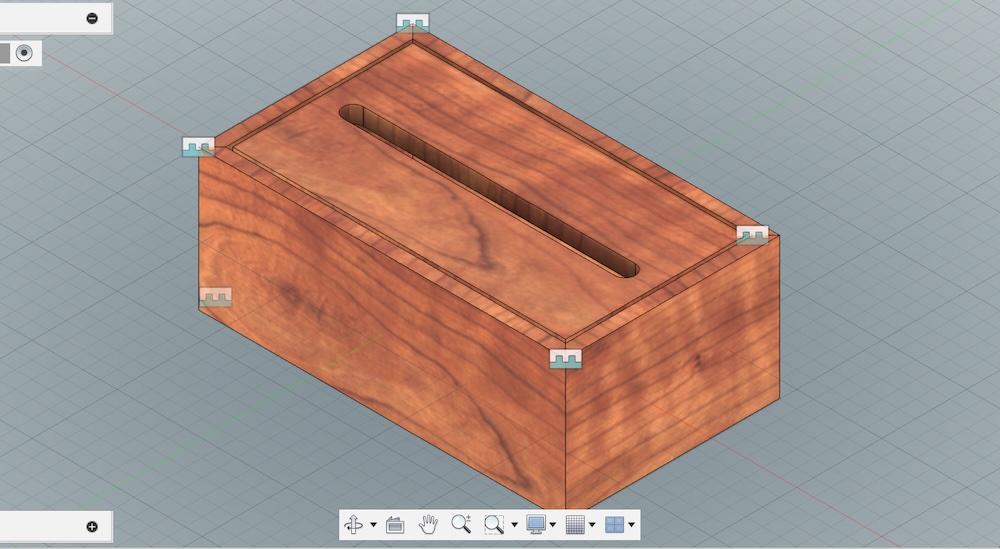

設計

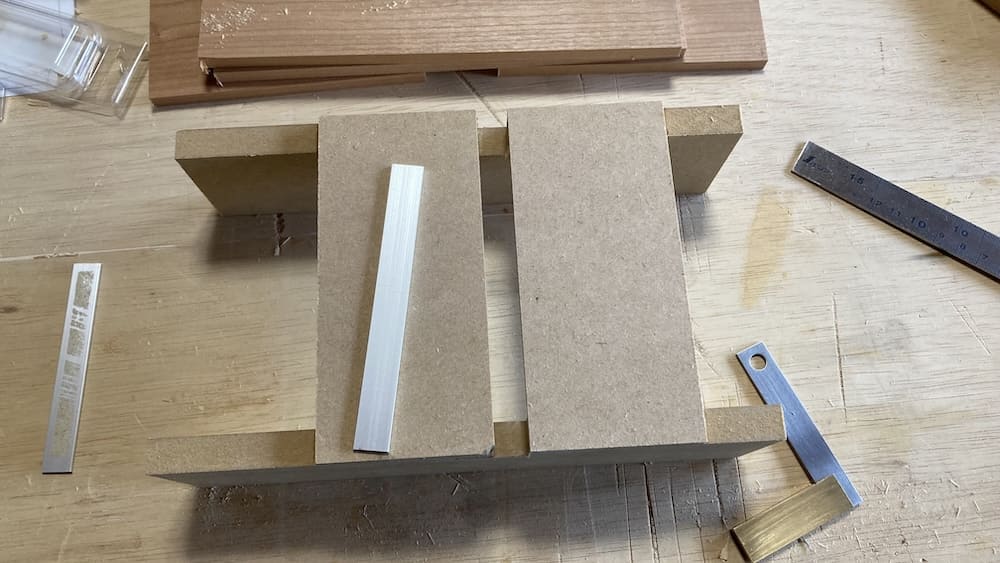

まずはティッシュケースの設計図を書いた。

四角い単純なモノなので練習がてら3DCADのFusionで書いてみた。

Fusionだと立体的な図から自動で平面図にしてくれるし、なかなか良いなと思った。

平面図だけじゃなくて断面図も勝手に作ってくれる。すごい。

ただぜんぜん使い慣れてないからめっちゃ時間かかったし、こんな簡単な図面を書くだけでけっこう苦労した。

使いこなせるとめちゃくちゃ便利そうだけど、まだまだ時間がかかりそうや…

サイズ感は無印良品のティッシュケースを参考にしつつ、ほんの少しコンパクトになるようにしたつもり。

図面を書いている時点ではあられ組みにするつもりはさっぱりなかったので、図面上はあられ組みになっていない。

具体的なサイズは幅216mm×高さ84mm×奥行き126mm

ティッシュケースの高さは図面では83mmになってるけど、あられ組みは7枚ホゾとしてホゾ1枚が12mmになるように設計したので高さ84mmになった。

なのであられ組み治具は12mm間隔になるように作ってある。

ちなみに上蓋は固定式ではなくて、ティッシュの上に板を乗せるだけの単純なパターンのやつだ。

材料

今回使う材料はブラックチェリーとレッドオークにした。

だって今手元にある木材がブラックチェリーとレッドオークしかないから。

ティッシュケース本体はブラックチェリーで作ることにした。

レッドオークは上蓋の端っこ一部だけに使うつもり。ちょっと切り返し的な方がオシャレな気がするし…!

そういうわけでまずはブラックチェリーを製材した。

板の厚さは8mmにした。

手押しカンナと自動カンナがあれば自分の好きな厚さに製材ができるから手押しカンナ・自動カンナがあればめっちゃ便利。

僕が使っているヤツ。リョービの手押しカンナは廃盤らしく値段が高くなっているっぽい。中古で買うか別メーカーのを狙うしかない。

僕は木工にハマってからちょっと無理して買った(妻には内緒)けど、荒材買って製材もできるし買ってほんとに良かったと思ってる。

めちゃくちゃ便利だけど値段は高いし音もうるさいから使える環境は限られてくる気がする。ウチが田舎で良かった…

なので現実的にはネットの木材カットショップを使うのが現実的なところになってくるかも。

ネットの木材カットショップの雄といえば『マルトクショップ』だ。

-

-

マルトクショップで無垢材を買った(買い方と安く買うコツ)

2024/1/27

ホームセンターで売っている材料はだいたいSPF。それか杉。間違いない。 大きなホームセンターならもしかしたらアッシュ集成材とかあるかもしれないけど、僕の住んでいる地方にそんなものはない。 ある程度DI ...

僕も何回かマルトクショップさんで買ったけど無垢材・集成材もあって便利。

作り方

あられ組みの加工

まずは板を目的のサイズにカットする。

最終的なサイズより2mmほど大きくカットした。

ティッシュボックスの最終的な横幅は216mmにしたいから板のサイズは218mmみたいな。同じように奥行きの最終サイズが126mmだから128mmになるようにカット。

便宜的に幅218mmの板を長手、126mmの板を短手と呼ぶことにする。

こっからがあられ組み治具を使った加工だ。

さっそくあられ組み治具を使う。

あられ組み治具の作り方はこっちだ!ぜひ見てみてくれ!これがあればトリマーで簡単にあられ組みができるぞ!

-

-

ルーターで簡単にあられ組みができる治具を作ってみた

ある程度、木工DIYをしているとなんかテクいことをやりたくなってくる。 ただビスやらダボで繋ぐだけじゃなくて、指物師とかがやっているようなホゾとかそんなやつ。 そういう類のなかでも比較的簡単そうでメジ ...

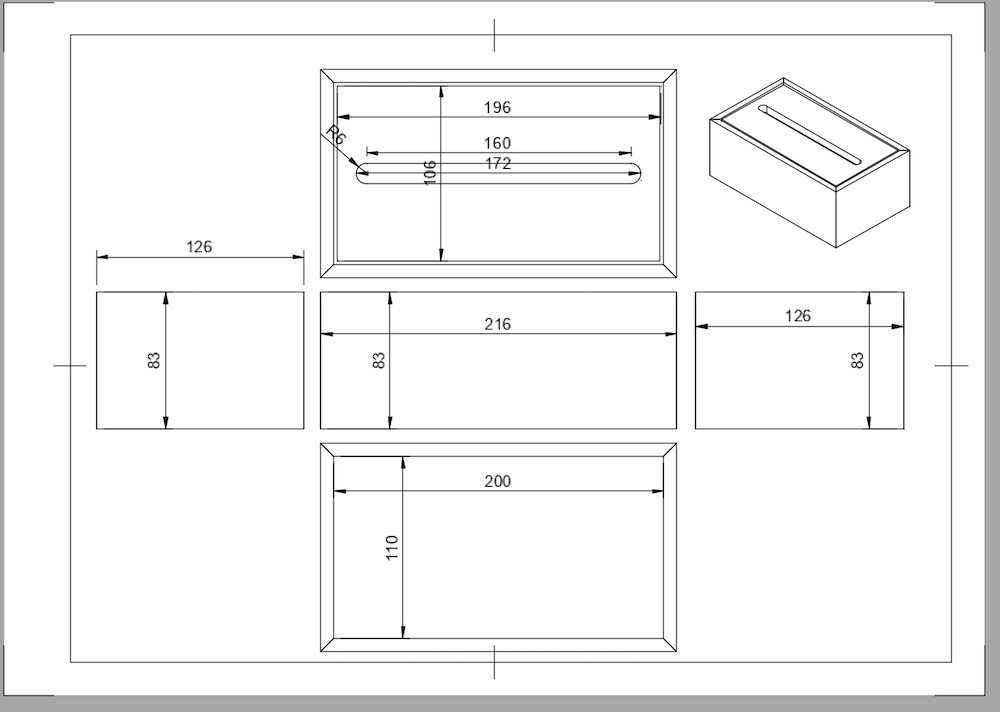

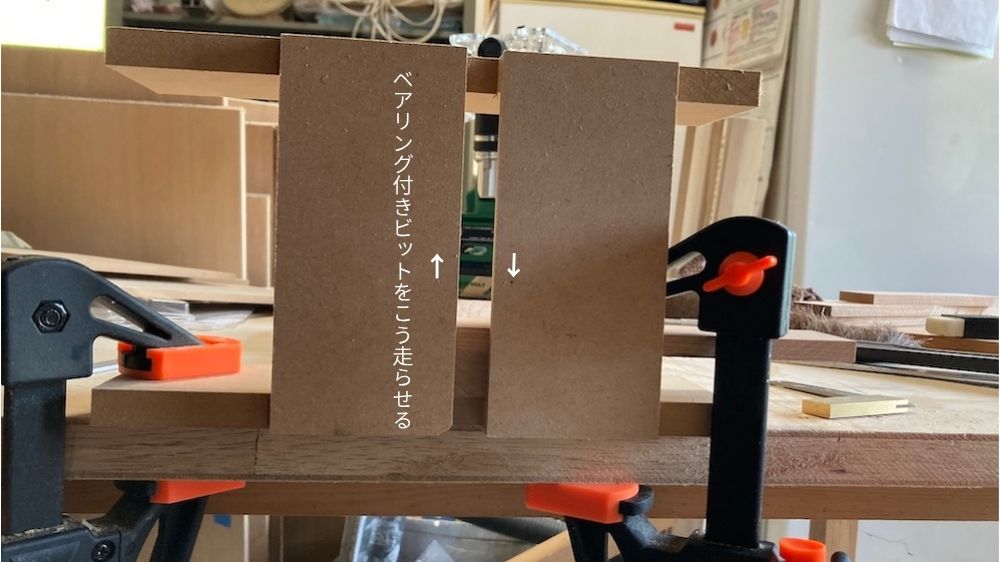

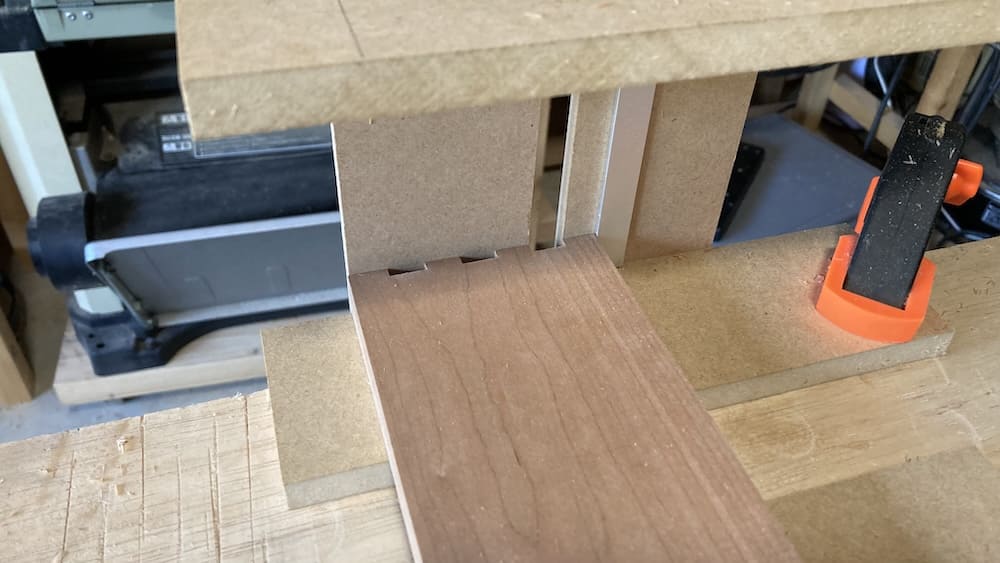

まずは長手側の板を2枚重ねて治具にこんな風にセットする。

トリマーは木材の端っこを通り抜けるときに割れやすいので、割れ防止のために捨て板を挟む。

こういう時の固定はクイックバークランプがあると便利。

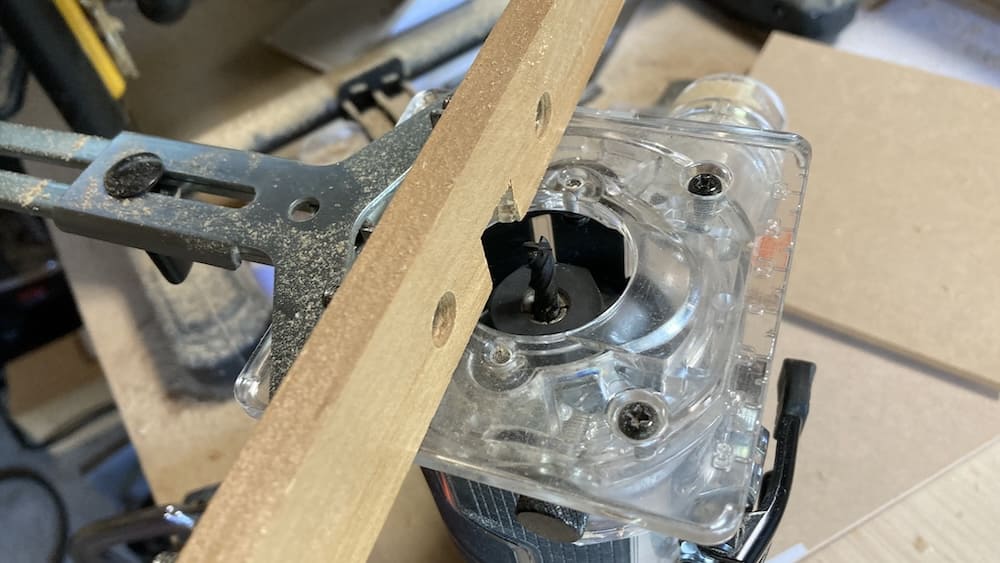

んでトリマーにベアリング付きビットをセットして、治具のガイドに沿ってトリマーを走らせる。

使ったビットはこれまでも何回か紹介している大日商のベアリング付きビット(10mm)。ちょっと高いけど切れ味サイコーでめちゃくちゃ使ってる。好き。

まじで「あれ?いま当てた?」ってレベルでスーッと削れる。マグロに包丁を入れる寿司職人のあれ。

(大日商)ガイドベアリング付きビット 6×10 - amazon

板の厚さが8mmなので1mmの余分を見込んで最終的には9mmで削りたい。

いきなり9mmで削ると負荷が高そうなので、まずは4mmの深さになるようにビットの出を調整した。具体的には治具の厚さ5.5mm+掘りたい深さ4mmの9.5mmぐらいにビットの出を調整して削った。

1回目削ったらこんな感じ。

そしたら次は1つずらしてこんな感じに治具にセットする。

でまた同じようにトリマーで削る。

んでまた1つずらして治具にセットする。

でまた同じようにトリマーで削る。これを最後まで繰り返すだけ。簡単。

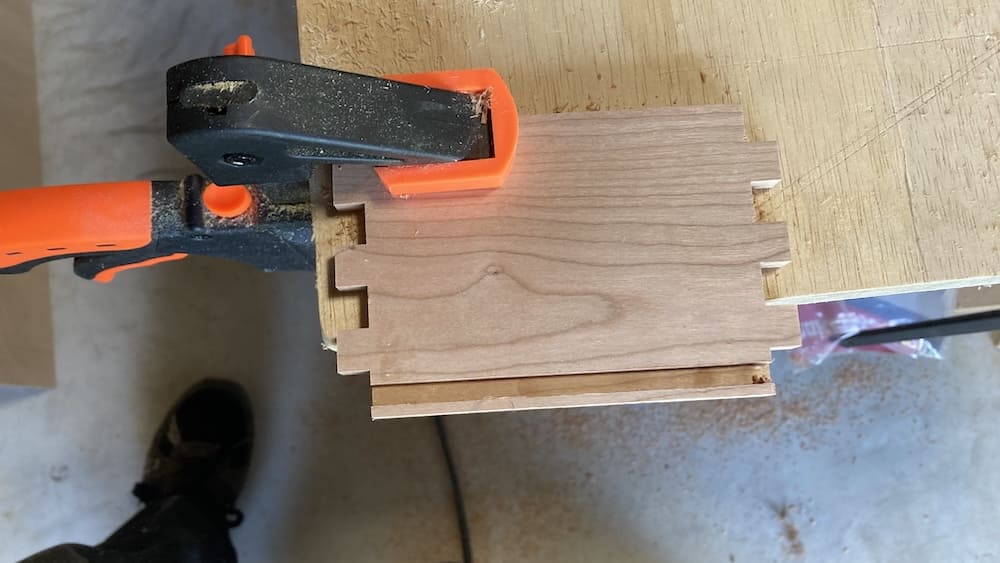

同じように長手の反対側も治具を使ってトリマーで削ればこんな感じになる。

これでとりあえず長手の1回目の加工は終わり!

次は短手を加工する。

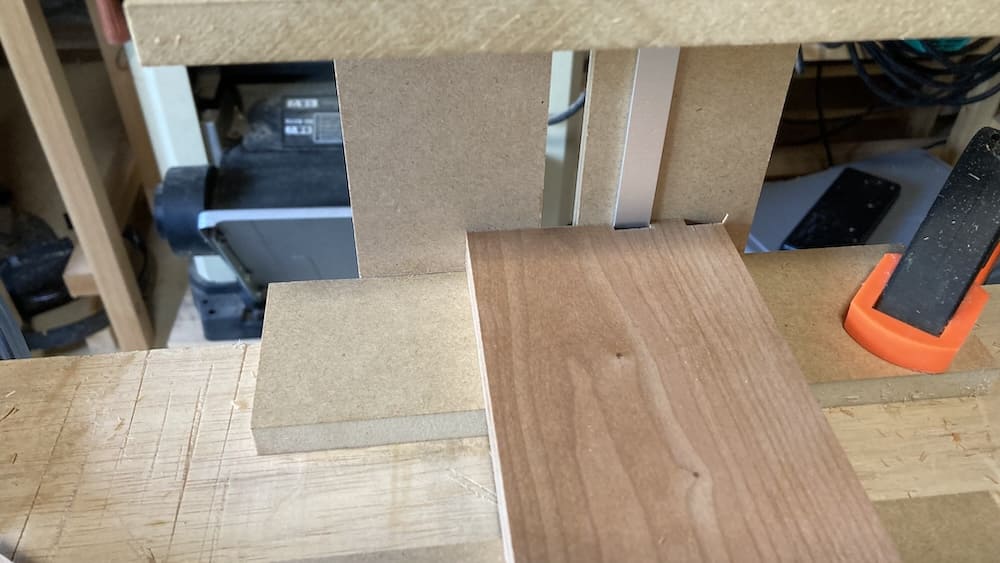

短手も治具にセットしてトリマーで加工するんやけど、治具にセットするときに長手とは違ってこんな感じでセットする。

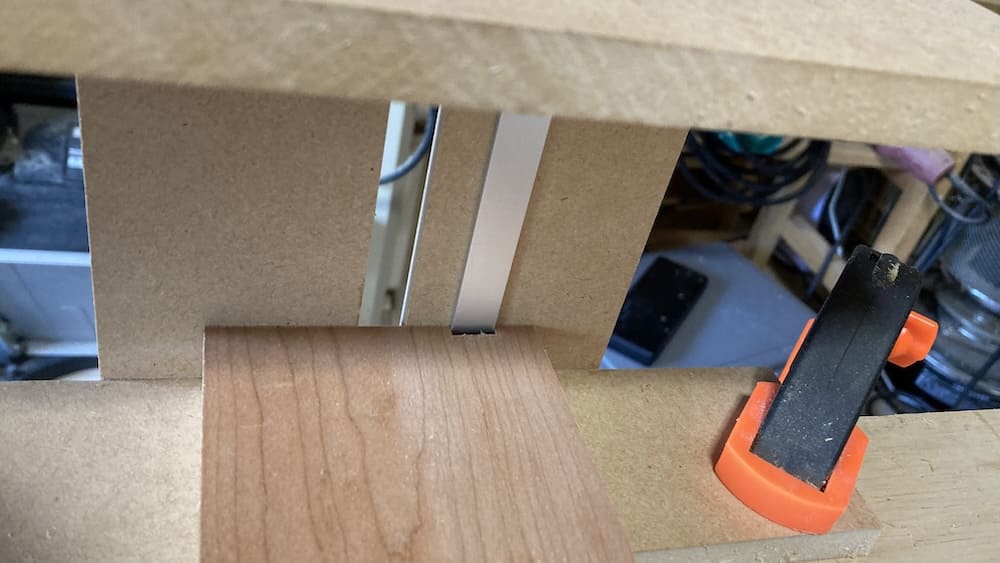

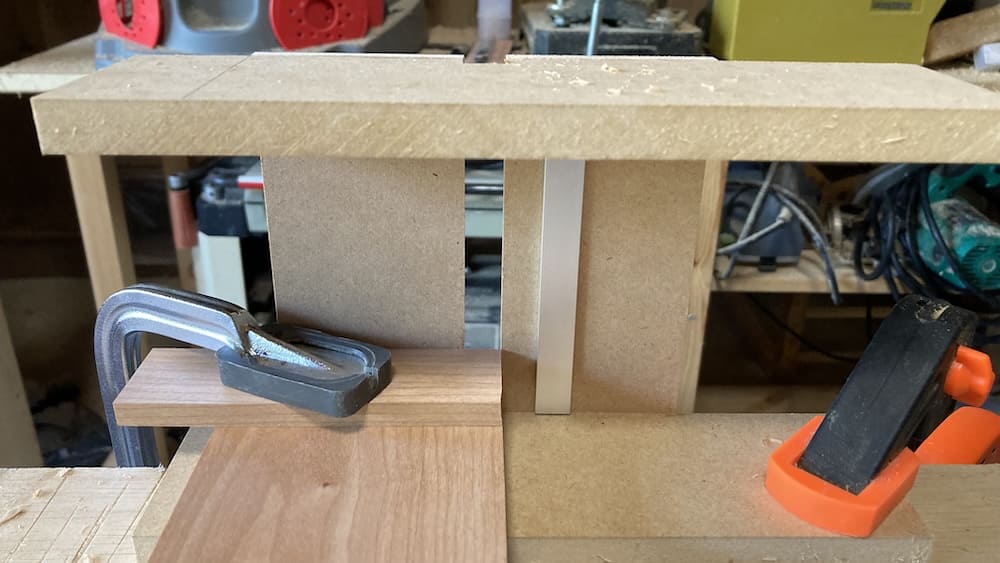

12mm幅のアルミ板を間に入れてセットする。んで削る時はアルミ板を外してこんな感じでセットして削る。

ここでも割れ防止のために捨て板を挟んでいる。

んでトリマーで同じように削ったら、1つずらしてまた治具にセットする。

んでまたトリマーで削ったら、また1つずらして治具にセットする。

これを最後まで繰り返せば長手と互い違いに溝が掘れるので、長手と短手が噛み合うように溝が掘れる。

これで長手も短手も1回目の加工が終わった。1回目はとりあえず浅目に加工しているので、次は最終的な深さになるようにトリマーを調整して2回目の加工をする。

板の厚さが8mmなので、余分に板を長くカットした1mm分を見込んで9mmの深さになるように削りたい。

なのでビットの出は、治具の厚さ5.5mmと最終的な削り深さの目標9mmを足して14.5mmになるようにトリマーを設定した。

長手を治具にもう一度セットして(写真ではわかりやすいように捨て板は挟んでないけど、実際には捨て板も挟んでる)

トリマーで削る!

あとは同じように繰り返すと長手の加工は終了。

次は短手の最終的な加工をする。

短手はさっきと同じように12mm幅のアルミ板を間に挟んで板をセットする。立ててアルミ板をセットできないのでアルミ板を寝かしてセットしてみた。

セットできればアルミ板を外してトリマーで削る。削れば1つずらしてまた削る。

これを最後まで繰り返せば短手の加工は終わり。長手も短手のあられ組みの加工終了!

仮組してみるとこんな感じ。手でスッと入るから強度的にはそこまで高くない気がする。負荷がかかるものではないしボンドで固定するから問題なし。

長手も短手も板厚8mmに対して切り欠いた深さを9mmにしているから、1mmだけあられ組みのホゾ部分が飛び出しているけど後から切るから問題なし。

最初からピッタリ作るんじゃなくて、わすかに飛び出るように作って後から飛び出した部分をカットするとキレイに仕上がる。

底板の加工

底板をはめるために溝を掘る。

底板には5.5mm厚のベニヤ板を使うので6mmの溝を掘る。

こういう時はトリマーにストレートビットでもいいんだけど、エンドミルを使った方が良い。

ストレートビットよりエンドミルを使った方が切れ味が良いし、ストレートビットの上位互換みたいなイメージでだいたい合ってる(と思う)。

エンドミルは値段もそんなに高くはないし普通にアマゾンで買える。

僕は6mm以下のストレートビットを使うことはほぼなくてエンドミルを使ってて、3mm、4mm、6mmのエンドミルを常備してる。

(トミーグローバル)超硬スクエアエンドミル6mm - amazon

まず短手のほうに溝を掘る。

トリマーに6mmエンドミルをセットしストレートガイドを取り付ける。

一度設定したら、あとは全ての加工が終わるまで設定を変えないのが基本。

あとはストレートガイドを当てて端から端まで溝を掘る。

次は長手の溝を掘る。トリマーのビットとかストレートガイドの設定は短手の時のままで良いけど、ホゾの凸部分に溝を掘るときに注意しないといけないことがある。

今回のパターンだと長手の方は端が凸になってるから端までトリマーで溝を掘ってしまうと、後であられ組みしたときに外側から溝が見えてしまう。

なので溝は行ききらないで、途中から始めて途中で止める必要がある。

これミスると取り返しがつかないのでまじで注意しないといけない。

こんな感じにする。

これなら後から組んだときに外側から溝が見えることはない。

これで本体の加工は終わり!底板も切り出せば次は組み立てや!

組み立て

とりあえず組み立て前に仮組してみる。

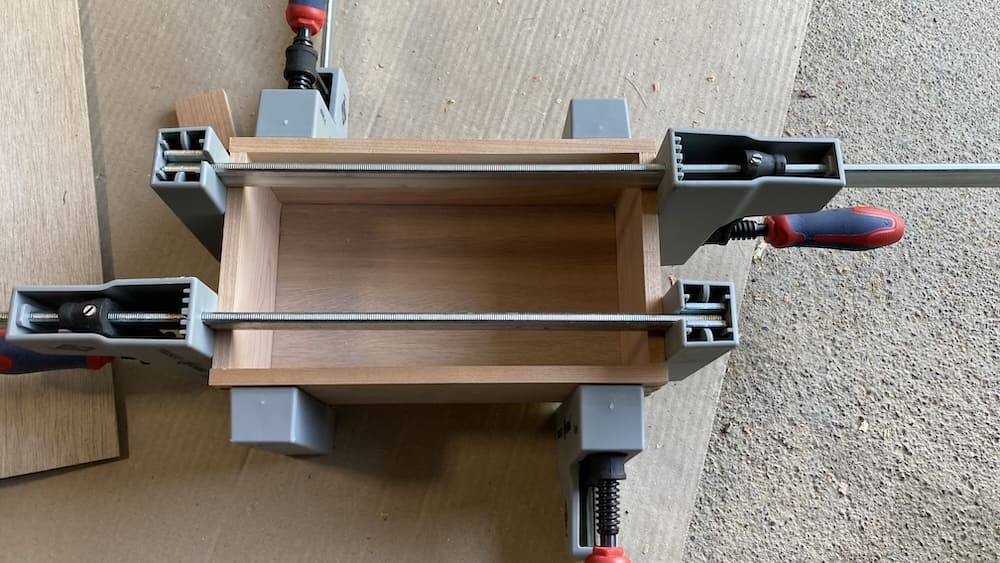

まぁまぁ問題なさそうなのでボンドで固定する。

今回使ったのはタイトボンドの1オリジナル。特に水が当たることもないしタイトボンド1オリジナルで問題ないやろ。タイトボンド3アルティメットを使うほどではない(と思っている)。

タイトボンドは乾くと硬くなるので削ったりとかすることできる。最終的にやすりがけするのでこういう時はだいたいタイトボンドを使うことが多い。

(フランクリン)タイトボンド1ORIGINAL - amazon

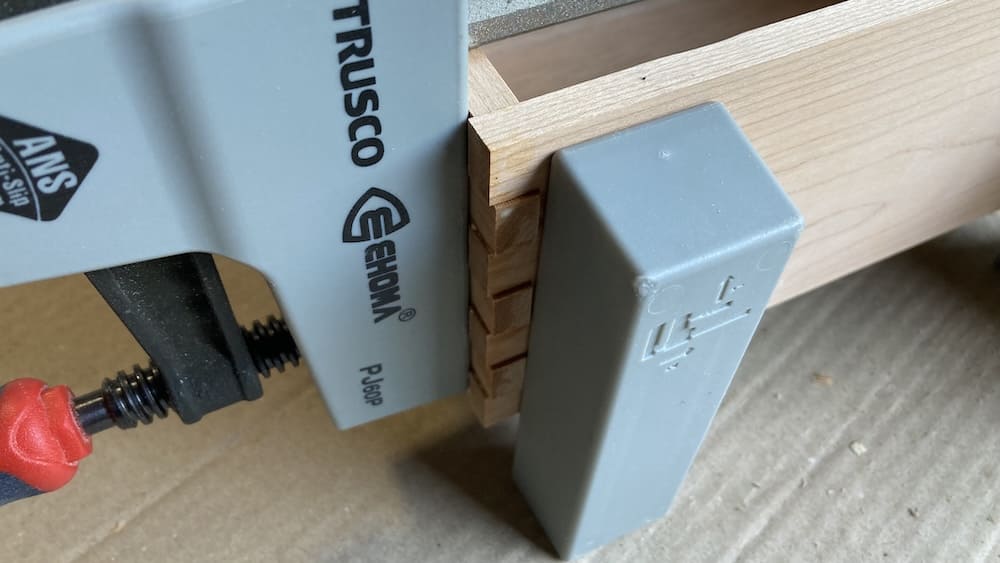

ボンドを塗ってクランプで固定する。

ミニスコヤを使って直角も確認!

こういう狭い場所での直角を測るにはミニスコヤがベスト。見た目もかわいい。もっておくべし。

ちなみにあられ組みのホゾ部分は1mm飛び出していてクランプが効かないので、ホゾ部分を外してクランプをかけている。

あられ組みの場合はハタガネの方が良いかもしれんな…。

あとはボンドが固まるのを待って飛び出したホゾ部分の仕上げに移る。

ホゾの仕上げ

ボンドが固まったら、あられ組みのホゾ部分を仕上げる。

具体的には飛び出した部分をカットしてキレイにする。

まずはアサリ無しノコギリで飛び出したホゾ部分をカットする。

アサリ無しノコギリはノコ刃にアサリがないので、こういうふうに押し付けながら切っても板の方には傷がつかない。

普通のノコギリでやったら後悔するで。傷だらけになる。

飛び出したダボを切ったりする時とかいろいろ使うので持っておいて損はない。

ちなみに僕は有名なライフソーってやつを使っている。

あさり無しノコギリでカットしたあとはこんな感じになる。

ちょっと傷があるように見えるのはノコギリ刃の側面のサビが移ってしまったもの。決して傷ではないので・・・。

あとは棒巻きサンドペーパーでひたすらやすりがけをする!

今回使ったサンドペーパーの番手は120→240→400の順番でやすりがけした。

ここでがんばっておけばおくほど最高のスベスベ感が手に入る。

やすりがけが終わった後はこんな感じだ。

すっべすべやん!

飛び出したホゾのデコボコがなくなってキレイになっているのがわかると思う。

これで本体部分は完成だ!シンプルで良き。

次は蓋の制作にとりかかる。

蓋の作成

本体ができたので次は蓋を作る。

蓋に使う材料はブラックチェリーとレッドオークだ。

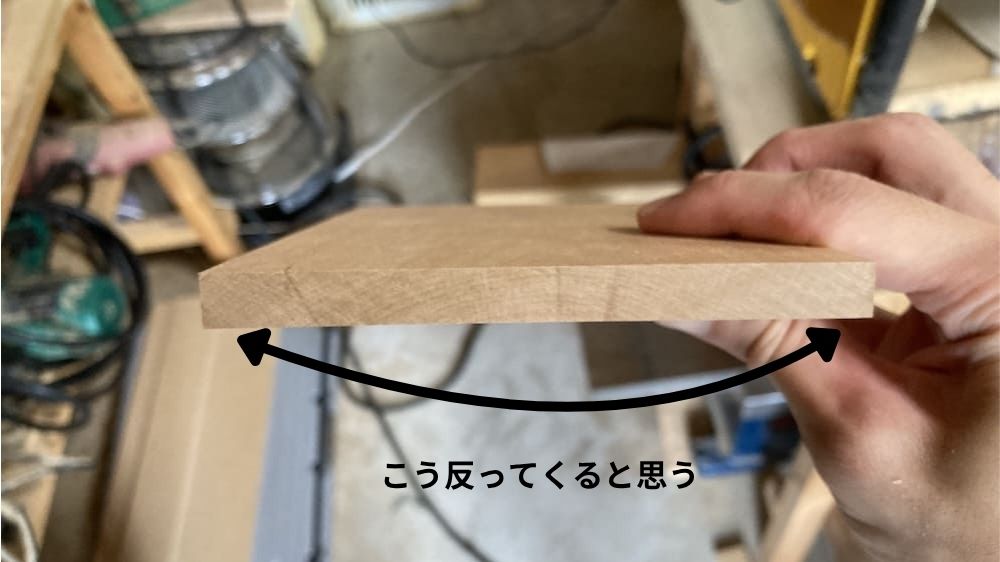

たぶんただの板のままだと長年たつと反ってしまうと思うので、

レッドオークをこんな感じで端ばめにして反りを抑えようという作戦。

端ばめってのは板材の小口に横木を固定して、反りとか割れを防ぐための技法。

ちなみに蓋の板の厚さは12mmにしたけど、もうちょっと厚めの15mmぐらいでもよかったかもしれない。蓋は少し重さがある方がティッシュを出すときに良い気がする。

端ばめはトリマーがあれば加工できる。そんなに難しくはない。

使うのは3mmのエンドミル。これもアマゾンで買った。

(河合住友)エンドミル2mm,3mm,4mmセット シャンク径6mm - amazon

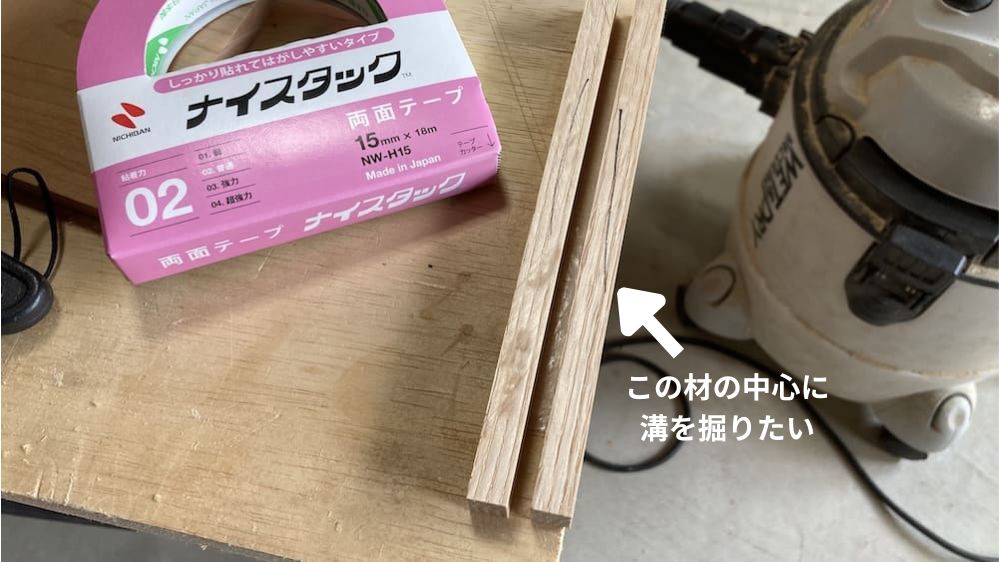

まずレッドオークの中心に端ばめの溝を掘る。

トリマーを使って中心に溝を掘りたいときは、ガイドを使って片側から溝を掘ったあとに、さらに反対側からまた溝を掘れば中心になる。

言葉だと意味がわからないかもだけど、具体的にはこう。

この中心に溝を掘りたい。

板の厚さが12mmだから中心にだいたい4mmほどの溝を掘ること目標にする。

まずトリマーに3mmのエンドミルとストレートガイドをつけて、ストレートガイドとビットの間は4mmほどの間隔にセットする。

んで材の右側にストレートガイドをあててトリマーで普通に溝を掘る。

ちなみにトリマーで溝が掘りやすいように材が動かないように両面テープで固定している。

あとこういう細い材料にトリマーを使う時は、材の幅が狭くてトリマーが安定しないのでトリマーの転び止め用に横に同じ高さの材を置いておくと掘りやすい。

溝が掘れたのがこれ。

次に材料をひっくり返す。ひっくり返したのがこれ。

んでまたさっきと同じように普通に材の右側にストレートガイドをあててトリマーで溝を掘る。

これでちょうど中心に溝が掘れる。

ひっくり返してもう一度溝を掘るは木工でよく使うテクニックなので覚えておいて損はないと思う。

んでもう一本も同じように中心に溝を掘った。

見づらいけど中心の溝の幅は約3.8mmで深さは3mmになった。だいたい狙った感じに溝を掘ることができてよかった。

デジタルノギスは材の厚さを測ったりとか精密な木工加工するときによく使うので持っておけばいろいろ助かると思う。

僕はこのグレートツールのデジタルノギスを使ってる。ちょっと高いけど、精度も良いし壊さないように大事に使ってる。

次にこの溝にはまるようにブラックチェリーの端を凸加工する。

トリマーにストレートビットとストレートガイドをセット。

大日商のストレートビットをつかったけど、エンドミル(6mm)とかでも問題ない。

ガイドからビットの端までは溝の深さに合わせて3mmになるようにセット。ビットの深さは4mm弱で設定。

ほぼほぼ1発ではうまくいかないと思うので、こういう時は必ず同じ厚さの端材で試し掘りをしてから本番に移る。

同じ厚さの端材の片面をトリマーで削ったところ。

端材を裏返して裏面もトリマーで削った。

これで実際にちゃんと入るかどうか試してから本番に入る。

ちなみに今回はちょっときつかったけど、角にやすりを軽くかけたらまあ入らないこともなかったのでこのまま本番堀りに入った。スッカスカよりはマシだと思う。

蓋の両側に凸を作った。

んでこれにボンドを塗ってレッドオークの溝にいれて端ばめする。

トラスコ中山のユニクランプ最高ですわ。

(トラスコ中山)ユニクランプ開き600mm - amaozn

ボンドが乾いたら適切なサイズに丸ノコとかでカットする。

自作の丸ノコガイドを使ってカットする。

本体の内側寸法より上下左右2mm小さくなるようにカットした。

やっぱデザイン的にも端ばめしてるほうがええかんじやんな?

次はティッシュを出す口を掘る。

口を掘る方法はいろいろあると思うんだけど、ベニヤを型にしてトリマーで口を掘ろうと思う。

なのでまずベニヤで型を作る。

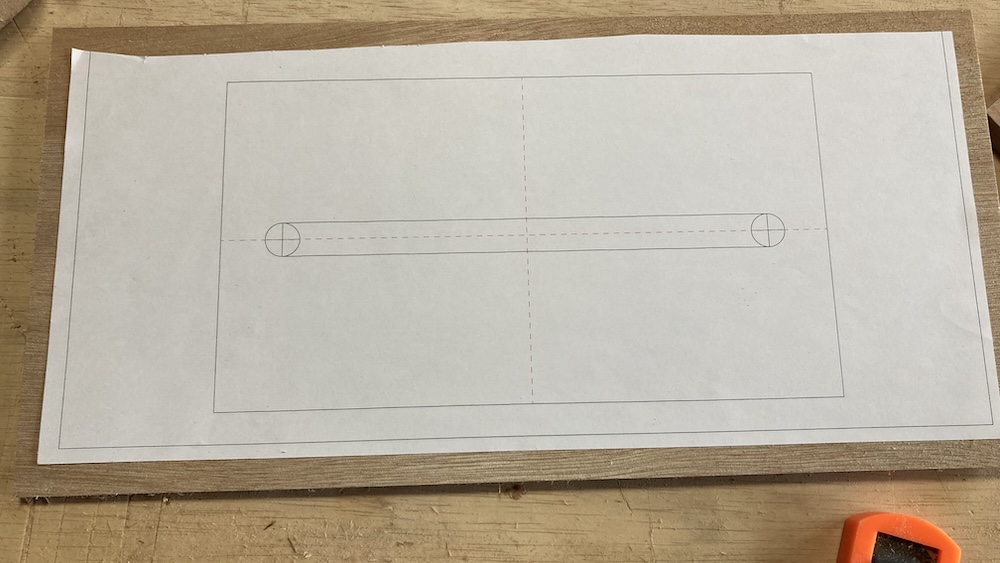

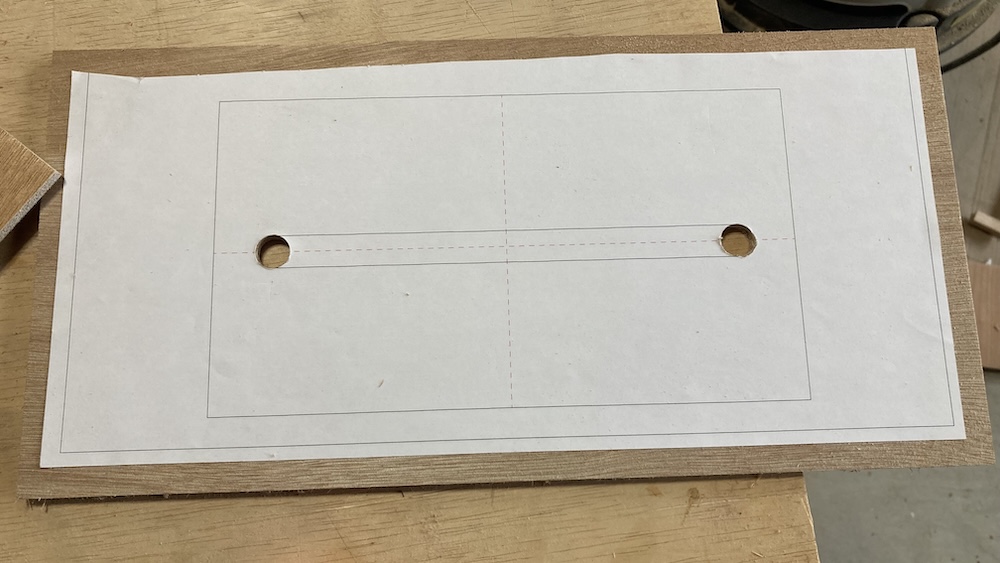

無料の2DCADのJW_CADをつかって1:1の図面を書いた。

取り出し口の幅は11mmにしたけど、もう少し幅広くてもよかったかなと思ってる。

あとは赤い点線で中心線を書いているのがミソ。

それを印刷してベニヤに貼り付ける。こういう時はスプレーのりを使うとキレイに貼れる。

あとは印刷した線のとおりにくり抜くだけ。

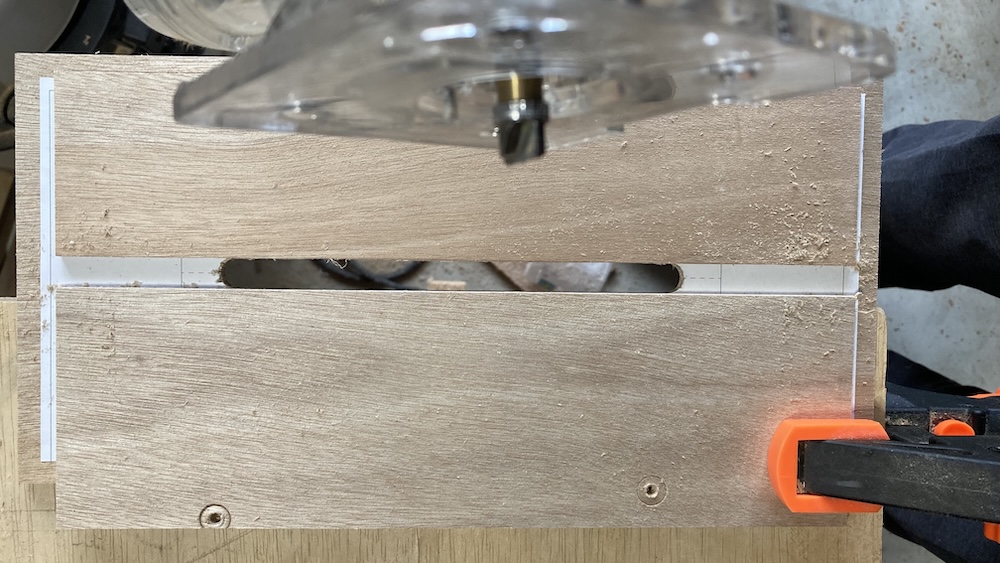

方法はそれぞれいろいろあると思うけど、今回はとりあえずインパクトで両端に丸穴をあけた。

次は穴を繋いでる線に合うようにベニヤを貼る。これはあとで剥がすので両面テープで貼った。

(ニチバン)ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ - amazon

あとはベアリング付きビットを使って、貼った板にベアリングを沿わせるようにしてくり抜く。ここでも大日商のベアリング付きビットが活躍した。

(大日商)ビット ガイドベアリング付ストレート - amazon

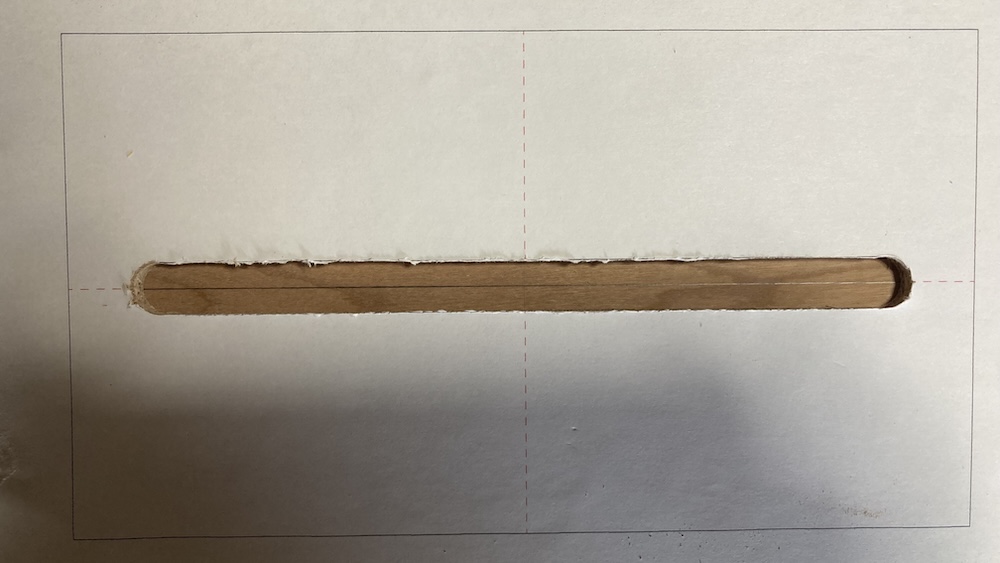

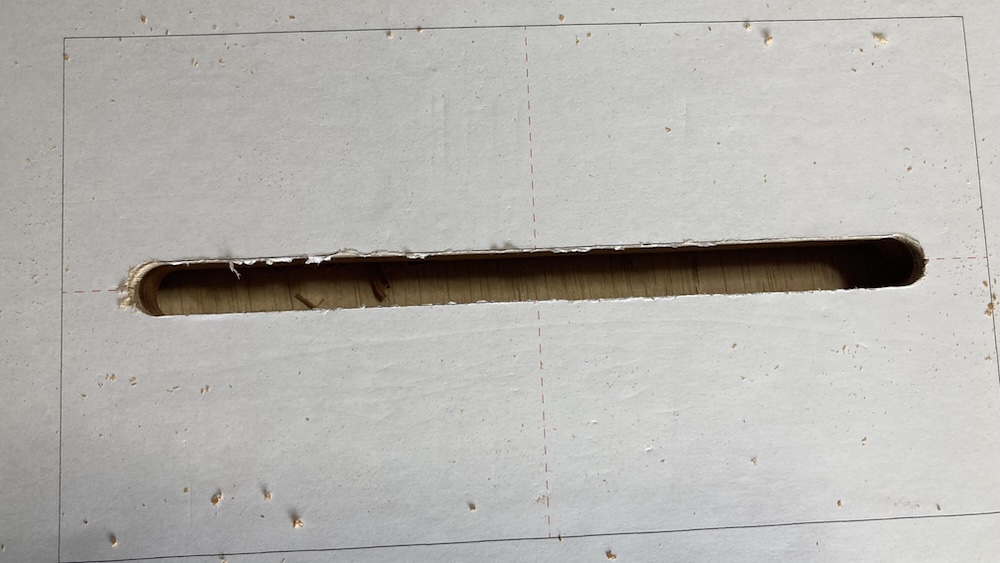

さっき両面テープで貼ったベニヤを剥がせば型は完成だ。

蓋の方にも中心線を書いておく。

蓋に書いた中心線とさっき作った型の中心線が合うように、型を蓋に重ねて固定する。これも両面テープで固定した。

あとはベアリング付きビットで型に沿わせるようにトリマーを走らせれば、型と同じ形でくり抜くことができる。

型を外すとこんな感じで口が完成した。

あとはひたすらやすりがけをすれば蓋も完成だ。

口部分をくり抜くために型を作っていろいろしたけど、正直、型とか作らずに普通に15mmぐらいのストレートビットを買って、トリマーで普通に掘ればよかったなって思ってる。

塗装

これで本体も蓋も完成した。

ここからいよいよ塗装だ。オイルはいつも使っているアルドボスを使う。塗装気持ちいいんだよなー。

オイル塗装はめちゃくちゃ簡単でショップタオルにオイルを染み込ませて塗るだけでOK。

オイルを塗れば、色が濃くなってスーッと木目が浮かび上がって濡れ色に変わる。木の「真の顔」が出てくる感じ。

あれや、iPhoneの画面保護フィルムを剥がした瞬間と同じような感覚やな。

軽く乾いたらウォータープルーフの紙やすりで再度ヤスリがけしてからオイルを2度塗りしている。

これでついに完成や!

ちょっとギラついた感じがするけど、オイルが乾けばもう少し落ち着いた色味になる。

完成

さっそくティッシュペーパーを入れてみた。

良き。

あられ組みも良い感じにできていると思う。あられ組みのホゾの枚数も7枚で良い感じのバランスだと思う。

蓋の反り止めのために入れたレッドオークの端ばめもデザイン的なアクセントになってよかった。

妻もニッコリですわ。

治具を使ってトリマーで簡単にあられ組みができるようにしたから、手ノミであられ組みをすることを考えたらめちゃくちゃ簡単にできた。

治具の作り方も記事にするんで完成したら読んでほしい。完成したんで読んで欲しい。

-

-

ルーターで簡単にあられ組みができる治具を作ってみた

ある程度、木工DIYをしているとなんかテクいことをやりたくなってくる。 ただビスやらダボで繋ぐだけじゃなくて、指物師とかがやっているようなホゾとかそんなやつ。 そういう類のなかでも比較的簡単そうでメジ ...

あとはトリマーや!トリマーを買うんや!さぁ!

(ハイコーキ)36Vトリマー M3608DA - (amazon) (楽天市場)

-

-

トリマーの選び方(おすすめのトリマーの紹介と特徴)

2025/9/15

インパクトドライバー、丸ノコ、サンダーを買ったら、そろそろ次に欲しくなってくるのがトリマーじゃなかろうか。 トリマーといったら溝を掘るぐらいのイメージしかなくて、あまり出番がないと思っているかもしれな ...